- · 农业考古版面费是多少[01/26]

- · 《农业考古》投稿方式[01/26]

- · 《农业考古》期刊栏目设[01/26]

四川省第十九次社会科学优秀成果奖揭晓 成都文

作者:网站采编关键词:

摘要:封面新闻记者 戴竺芯? 图据成都考古 近日,四川省第十九次社会科学优秀成果奖揭晓,成都文物考古研究院有关研究人员斩获三项奖励。其中,副研究员马春燕与四川大学历史文化学院

封面新闻记者 戴竺芯?图据成都考古

近日,四川省第十九次社会科学优秀成果奖揭晓,成都文物考古研究院有关研究人员斩获三项奖励。其中,副研究员马春燕与四川大学历史文化学院教授李映福合著的《中国古代物质文化史·铁器》获一等奖;研究员陈剑、研究员何锟宇、研究员蒋成与阿坝藏族自治州文物考古研究所研究员陈学志、茂县羌族博物馆研究员蔡清联合撰写的《茂县营盘山新石器时代遗址》获得二等奖;馆员潘绍池参与撰写的学术专著《淅川泉眼沟汉代墓地》获三等奖。

《中国古代物质文化史·铁器》

系统廓理了中国两千多年的铁文化发展谱系

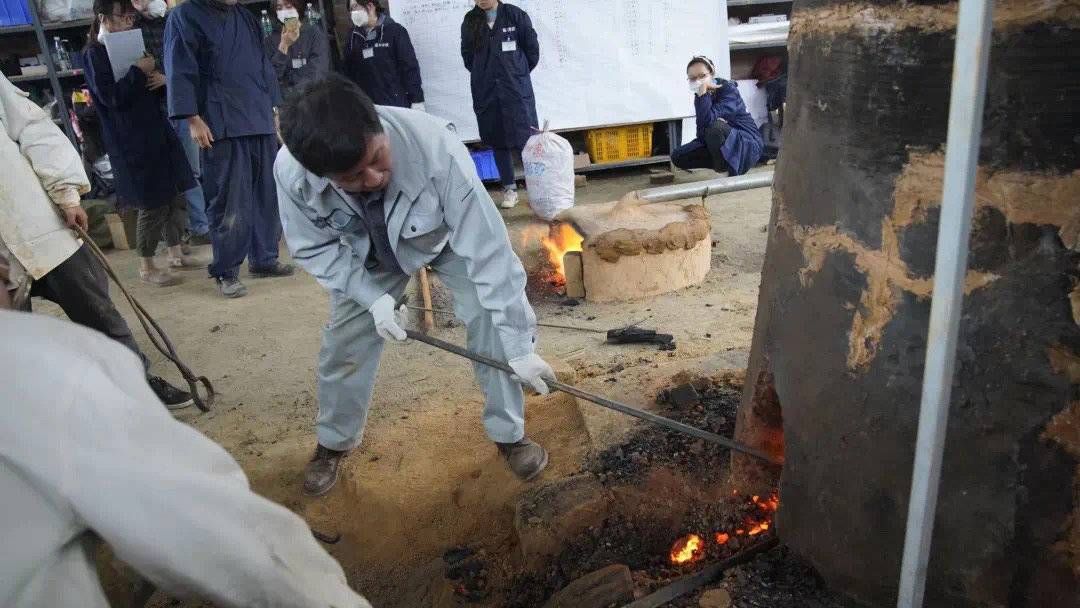

铁器自诞生以来,它被制成了哪些工具?冶铁技术的开发与铁器的广泛应用,对社会发展进程又产生了怎样的推动作用?

《中国古代物质文化史·铁器》通过对迄今为止考古出土及传世的24800余件铁器材料进行整理分析,系统廓理了中国两千多年的铁文化发展谱系。在此基础上,作者从中国独创的生铁冶炼技术及其生产管理体系的视角,运用生产力促进生产关系的理论,揭示了中国生铁冶炼技术和铁器产品的大规模使用对我国两千多年以来的社会发展进程的影响。这本著述,也成为我国铁器研究领域的代表性创新研究成果。

根据目前的考古发现,我国早在春秋时期就发明了生铁(液态)冶炼技术,战国中晚期,中国开始跨入生铁冶铸时代。生铁冶炼技术的成熟成为中国冶铁史上的重要分水岭,此后,世界也形成了块炼铁、生铁两大技术分野。

“国内关于铁器考古的研究一直比较薄弱。”李映福介绍,铁器的物理性决定了它很容易氧化锈蚀为“破铜烂铁”,再加上多为生产性的实用工具且主要流行于文献记载较为丰富的历史时期,因此相比精美的铜器一直不太受关注。“不过我一直认为,铁器的技术发展和产品形态如果不深刻研究,很多社会发展进程的核心问题就无法解决。比如西南地区的铁器生产引发的巴蜀社会、西南夷社会的变迁问题。”

为此,李映福牵头完成了这部60余万字的著述。该书共分八章,以时代为脉络,对各时期铁器的形制与类型作了全面系统的梳理,厘清了纵跨两千年左右的“物质”铁器的类型和谱系,描绘出一幅悠久灿烂的铁文化画卷。

《茂县营盘山新石器时代遗址》

揭秘古蜀人的来源

两次试掘和三次正式发掘、十余年动植物及人骨DNA鉴定等多学科研究成果,汇集成150万字的考古报告《茂县营盘山新石器时代遗址》。

四川是“天府之国”,成都平原更是富庶。早在5000年以前,古蜀先民却因成都平原水患严重,只能在周边的高地繁衍生存,岷江上游的茂县营盘山,便是其中一处聚居地。

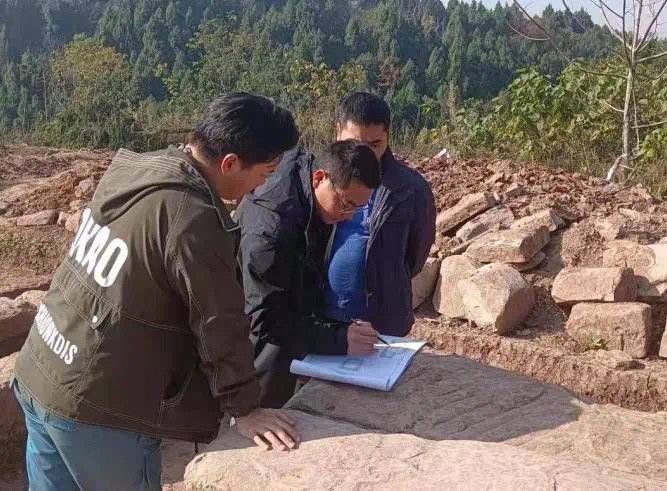

成都文物考古研究院学术委员会副主任、研究员陈剑介绍,21世纪初,古蜀文明探源的考古调查在四川全面展开。2000年,考古人员在岷江上游地区发现82处新石器时代文化遗址及遗物采集点,同年在营盘山遗址进行试掘,获得一批珍贵资料,由此引起省内学术界高度重视。从2002年起,营盘山遗址又进行了一次试掘和三次大规模的正式发掘。

营盘山遗址距今约5300—4600年,距离茂县县城2.5公里,地处岷江东南岸三级台地之上,高出岷江河谷约160米,面积近15万平方米。考古人员在这里清理出6座房屋基址、9座人祭坑、100余个灰坑、10条灰沟以及数十座窑址及灶坑,还在遗址中部西侧发现一处大面积且较为平整的硬土面遗迹,推测可能为当时的大型广场之类的活动场所。

营盘山遗址动物遗存一共发现3551件。哺乳动物中,猪、狗是家畜,可能还有黄牛,其余都是捕获的野生动物。根据这些动物骨骼,考古人员认为营盘山先民肉类的稳定来源应该是猪肉,“因为猪的年龄较小,应该是养到一定阶段就被宰杀。”而狗类骨骸的数量少,所以推测是人们狩猎的伴侣。

植物考古,也还原了营盘山先民的主食结构。陈剑介绍,植物种子是营盘山遗址浮选工作最大收获,清理出7992粒炭化植物种子。农作物包括粟、黍、黑麦三个品种,“可见营盘山已进入农业阶段,农业生产应该是先民物质生活资源的主要来源。”

文章来源:《农业考古》 网址: http://www.nykgzz.cn/zonghexinwen/2022/0222/667.html