- · 农业考古版面费是多少[01/26]

- · 《农业考古》投稿方式[01/26]

- · 《农业考古》期刊栏目设[01/26]

读书 | 考古学家告诉你为什么杜牧“不靠谱”—(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:考古发现阿房宫建在“水坑”之上? 通过现代绘制的等高线图观测,阿房宫是渭河向南望去视线中最高的建筑,北侧地势均低于阿房宫。从更大范围看,

考古发现阿房宫建在“水坑”之上?

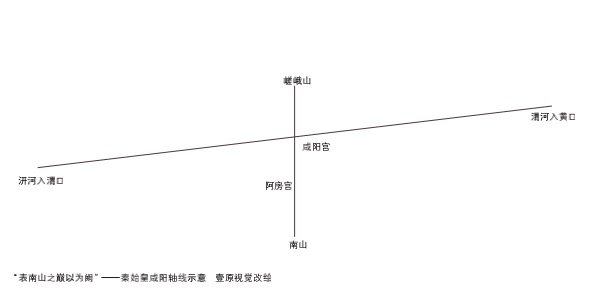

通过现代绘制的等高线图观测,阿房宫是渭河向南望去视线中最高的建筑,北侧地势均低于阿房宫。从更大范围看,阿房宫南边存在一个东西宽约2500米、南北长约4000米宽阔平坦的“广场”。再向南到南山,有条宽约1000米、通畅的视觉廊道。也就是说,从阿房宫向南的视线非常开阔。这样的数据让人想到司马迁在《史记·秦始皇本纪》提到的“表南山之巅以为阙”。因此,考古人员推测阿房宫的布局有可能存在一条南向轴线。

为了进一步确定阿房宫营建之前的地貌,解决阿房宫选址及相关问题,2016年考古队在阿房宫台基上,以15-20米的间距进行了直接将阿房宫夯土台基打穿的穿透性的深孔勘探。正是这一措施,使得我们彻底改变了之前阿房宫建于高地上的认识。

阿房宫深孔钻探探孔土样

从已完成的阿房宫深孔勘探看,现代地势走向为北高南低,但在阿房宫营建前,西南部分的原始地势较高,向东、向北逐渐倾斜,在其之下有着厚达1-3米的淤泥堆积。这表明该区域在建造阿房宫之前,为河流和河流边的水湿环境。这就带给了考古学家一个更值得思考的问题:如果阿房宫择水地而建,那么在修筑之前先需要将河流改道,再进行河道清淤、夯筑等基础处理,工程量远大于普通宫殿修建。因此阿房宫选址于此,是一个强烈的人为选择,为什么非此处不可呢?

“帝国之心”

我们重新审视阿房宫为何选在这里进行建造的问题,判断在这里建造可能是和阿房宫的轴线有关。其从轴线的南端南山-沣峪口向北经阿房宫北墙中心轴线向北延伸,发现轴线北端正对着关中平原北缘的最高峰嵯峨山主峰(海拔1422.7米)。据测量,以南北两座山峰为起点,穿过阿房宫北墙中心点的轴线长约79.3千米。

但是,仅仅如此吗?要解决阿房宫为什么在“水坑”修建,还需要更多的证据。《史记正义》引《三辅旧事》云:“始皇表河以为秦东门,表汧以为秦西门”有东西门,也就表明秦人可能有一条东西轴线。

经测量,南北向的“南山—阿房宫—嵯峨山”轴线,向西至“汧河入渭口—渭河入黄口”轴线的西端汧河入渭口约137千米,至东端渭河入黄口约135.6千米,两者几乎相等。也就是说,阿房宫处于关中平原最宽阔之处。

“表南山之巅以为阙”——秦始皇咸阳轴线示意 壹原视觉改绘

同时,这条东西向轴线与阿房宫将南北向轴线几乎三分!而秦人恰好以六为纪,从这些近乎巧合的数字中,我们似乎看到了秦始皇统一后进行首都咸阳布局设计的宏大理想。

因此,秦始皇之所以选择一个河流、湿地、湖泊等的水湿环境,在此地营建朝宫,是因为这是唯一的“帝国之心”。横向东西乃关中之中,纵向南北乃近乎黄金分割之地。

在名赋中重读阿房宫

杜牧的《阿房宫赋》妇孺皆知,其将阿房宫的富丽堂皇表现得淋漓尽致,也让后人对项羽火烧阿房宫深信不疑。考古发掘显示,阿房宫其实没有建成,也不存在火烧过的痕迹。《史记·项羽本纪》记载项羽“烧秦宫室,火三月不灭”应为秦咸阳宫。那么,杜牧为何写《阿房宫赋》,又提及项羽火烧阿房宫一事?

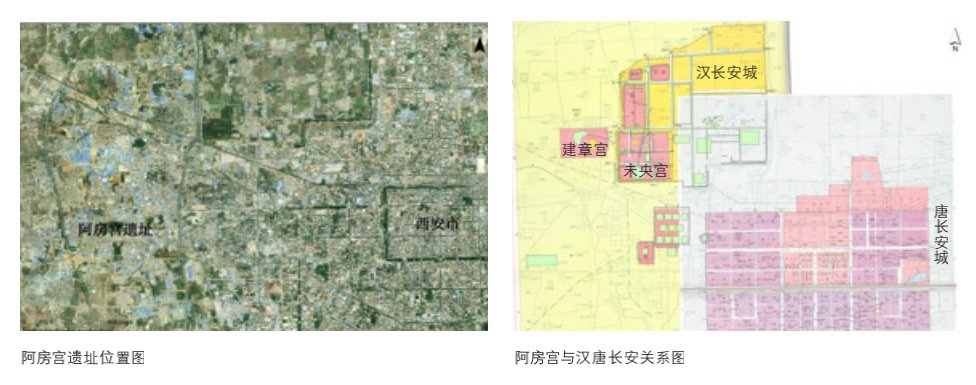

杜牧出生的唐德宗贞元十九年(803),祖父杜佑从淮南节度使的职位上入朝为相,之后为相三朝,权倾一时。现在看来,杜牧也算是官三代。杜牧的家,位于唐长安城的安仁里,其位于朱雀门街东第一街,从北往南第三坊,也就是小雁塔所在的那个里坊,与阿房宫直线相距12.3千米。他家的家庙位于延福坊,也就是今天太白路和科技路一带所在的里坊,与阿房宫直线相距10.5千米。此外,阿房宫与唐长安城的西墙,直线相距6.9千米。因此无论从哪里开始计算,杜牧到阿房宫的距离都算很近,那是不是像很多人认为的那样,杜牧《阿房宫赋》中对阿房宫的描述就一定真实可靠呢?

阿房宫与汉唐长安关系图

其实,杜牧写作《阿房宫赋》不是偶然。长庆四年(824),年仅15岁的唐敬宗即位,敬宗好游戏,大修宫室,贪好声色,于是年方21岁的杜牧就作了《阿房宫赋》,假借秦事讽刺敬宗。对于写这篇文章的本意,他后来在自己所写的《上知己文章启》中明确地指出,“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》”。因此这就说明,杜牧作《阿房宫赋》其实有着明确的政治目的,即借古讽今,提醒皇帝勤政爱民。至于阿房宫真实的情况是怎么样的,那并不是他考虑的问题。因此,我们也就不难理解为什么杜牧记述的阿房宫有问题了。

文章来源:《农业考古》 网址: http://www.nykgzz.cn/zonghexinwen/2022/0505/679.html